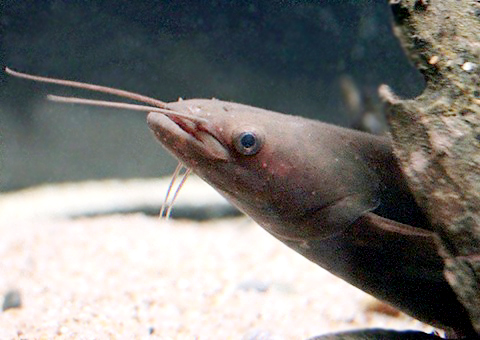

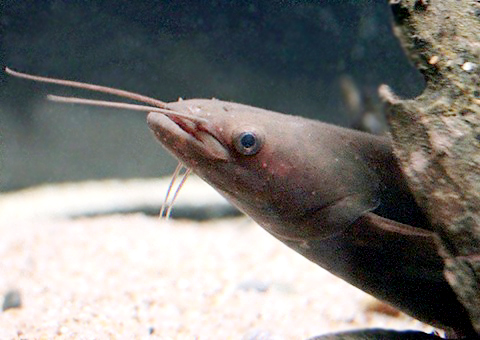

イワトコナマズ

|

イワトコナマズ ナマズ目・ナマズ科 |

.jpg) .jpg) |

| 標準和名 | イワトコナマズ (岩床鯰) | |||

| 分 類 | ナマズ目・ナマズ科・ナマズ属 | |||

| 学 名 | Silurus lithophilus | |||

| 分 布 | 琵琶湖・淀川水系 | |||

| 生息環境 | 岩場など | |||

| 全 長 | 30~60cm 程度 | |||

| 備 考 | 背びれ・4~5軟条、しりびれ・75~88軟条 | |||

| 保護状況 | 環境省のレッドリスト・準絶滅危惧種(NT) | |||

| イワトコナマズは琵琶湖と余呉湖、それに繋がる河川などに分布する琵琶湖淀川水系の固有種で、他のナマズ類が泥底などを好むのに対して、イワトコナマズは主に岩場に生息し、これがイワトコ(岩床)の由来になっている。 体色は緑色を帯びたような暗褐色で、同じ琵琶湖に生息するナマズやビワコオオナマズよりも黒っぽい感じがする。 また、体にはふつう黄褐色の斑紋が見られる。 しかし、体色は生息する周囲の環境などによって変化し、固体によっては斑紋のないものや、体色が赤っぽいものや黄色っぽいものも見られる。 他のナマズの仲間のように側扁した頭部と大きな口、長い口ひげがあるが、イワトコナマズの眼は頭部側面についている。 この眼は腹部の側からでも確認する事が出来るので、他のナマズと見分けることが出来る。 また、口ひげは4本(幼魚では6本)で、雌の方が体が大きくなる。 習性や食性などは他のナマズ類と似ていると考えられていて、昼間は岩陰などで休んでいて、夜になると底性の小型甲殻類や水生昆虫を捕食していると考えられている。 また、フナなどの小魚も食べるほか、他のナマズよりも夜行性が強いと言われている。 繁殖期は5月初旬~7月中旬頃で、時に水深2mよりも深いところで行われる事もあるが、ふつうは岸辺の礫底の浅瀬で行われる。 産卵活動はナマズやビワコオオナマズに似ていて、雄が雌の体に巻き付くようにして行われるが、ナマズやビワコオオナマズのように降雨や増水時に繁殖活動を行うのではなく、イワトコナマズの繁殖活動は降雨や増水に関係なく行われる。 卵は黄褐色でビワコオオナマズのものに似ているが、イワトコナマズの卵には粘着性がない。 また、産卵場所はビワコオオナマズと重なっていることが多い。 イワトコナマズは岩場などに生息している為か泥臭さがなく、ナマズ類の中でも最も美味しいとされている。 流通はしないが、定置網などで獲って、から揚げや活造りなどに利用されるが、近年では生息数がかなり減少していて、準絶滅危惧(NT)として環境省のレッドリストに指定されている。 ナマズ科の魚類へ / このページの先頭へ |